Breve historia del crecimiento

El crecimiento económico, que arrancó en la inglaterra del siglo XVIII, ha aumentado el nivel de vida de los países occidentales. Sin embargo, no ha traído consigo mayor felicidad.

Con las gafas de un economista, los 18 primeros siglos de nuestra era fluyeron de forma tranquila, salvo algunos altibajos. Tras una etapa de sufrimiento y de muertes, la vida reanudaba su curso y se recuperaba el nivel anterior de producción, si no se superaba ligeramente. La producción anual media avanzaba menos del 0,1%, según algunas estimaciones actuales, un progreso imperceptible anulado por el aumento de la población o acaparado por los ricos de entonces.

Esta aparente inmovilidad se acabó en el siglo XVIII. En Inglaterra, en 1701, Jettro Tull idea la cosechadora mecánica, el primer invento de una larga serie de máquinas agrícolas que, en tres siglos, permitieron multiplicar por más de cien la productividad de cada campesino. Este inglés, apasionado además por la agronomía, propuso a los agricultores la siembra de alfalfa para mejorar la fertilidad de la tierra, para alimentar a ovejas y vacas, que a su vez darían leche y carne, y también estiércol, que permitiría incrementar las cosechas entre el 20% y el 30%. A lo largo del siglo XVIII, la producción de cereales dio un salto del 40%, y la población uno igual o mayor.

Thomas-Robert Malthus se alarmó. En su Ensayo sobre el principio de la población (1796), sostuvo que, salvo por “restricción moral” (léase abstinencia sexual), el crecimiento de la población siempre sería mayor que el de la producción. De modo que había que denunciar “el pretendido derecho de los pobres a ser mantenidos a expensas de la sociedad”. En cuanto a pobres, había muchos en la Inglaterra de la época en busca de un empleo.

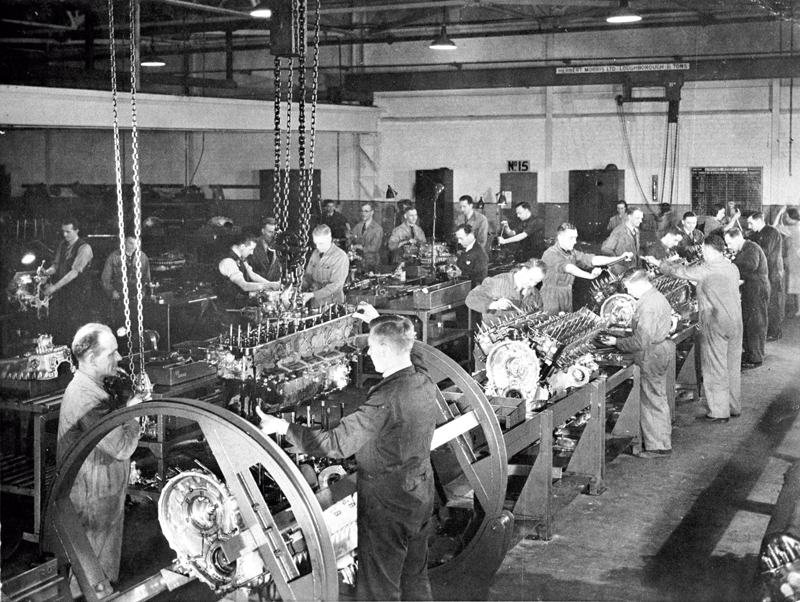

La existencia de una mano de obra dispuesta a todo para escapar del hambre y de emprendedores geniales como Thomas Newcomen y James Watt (máquina de vapor), y James Hargreaves y Richard Arkwright (telares) hizo nacer, a partir de 1750, numerosas manufacturas. Por primera vez en la historia, la producción aumentó a un ritmo anual perceptible a lo largo de una vida humana (más del 1% de media anual en Inglaterra entre 1750 y 1820). Adam Smith publicó en 1776 sus Investigaciones sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Allí hablaba de la división del trabajo, “de los progresos de la opulencia”, de “la acción lenta e insensible del comercio extranjero y de las manufacturas”. Sabía que la economía de su país se transformaba.

Conocemos la otra cara de la moneda: condiciones de trabajo deplorables, también para niños, salarios miserables, jornadas de trabajo interminables, tugurios donde vivir... La denuncia estaba en Karl Marx y en Charles Dickens. La cuestión social entró en la historia de las sociedades modernas. ¿A quién beneficiaba el crecimiento?

Francia sigue el paso de inglaterra

Mientras, en Francia, el país más rico y poblado a principios del siglo XVIII, se daba una intensa efervescencia intelectual. Pero en su caso estaba orientada hacia la reflexión filosófica y la crítica social, más que hacia la actividad económica. Las prebendas, la corte y el ejército eclipsan las infraestructuras y la formación. Las élites sociales se preocupan más por sus rentas que por asumir riesgos. La Revolución barre el Antiguo Régimen, primero a favor de un Napoleón que moderniza el país pero que lo arruina al intentar dominar Europa, y después, de una Restauración que no busca más que borrar el paréntesis revolucionario. No es hasta 1830 cuando Francia se lanza de veras, con la inauguración de la primera vía de tren comercial. Francia imita a Inglaterra. Usa sus máquinas, y vive también revueltas contra la maquinaria que priva a los trabajadores de empleo.

La primera revolución industrial está en marcha en las dos potencias europeas. El ritmo de crecimiento pasa del 1% (entre 1700 y 1820) al 2% entre 1820 y 1870. El economista inglés más conocido de la época, John Stuart Mill, fue reticente sobre una sociedad en la que “la vida de todo un sexo se empleara a correr tras los dólares y la vida del otro a criar a cazadores de dólares”.

Consumo de masas

Periódicamente, hubo crisis. La de 1873 anunció de algún modo el crash de 1929. Pero ciertamente, la segunda revolución industrial (la de la electricidad, la química, el motor de explosión y el petróleo), las nuevas maneras de organizar la producción (la división del trabajo en tareas parciales repetitivas taylorianas, las cadenas de producción) y la mercadotecnia impulsaron la actividad económica en buena parte de Europa y Norteamérica. La concentración de empresas engendró fortunas colosales para sus dueños. Estamos en 1910, en la era de un capitalismo poderoso simbolizado por los nombres de Krupp (en Alemania) y Rockefeller (en Estados Unidos).

Henry Ford entendió rápidamente que de poco servirían los beneficios de la productividad si el poder adquisitivo no progresaba al mismo ritmo. En 1913 colgó en la puerta de su fábrica un letrero donde ofrecía “Cinco dólares por día”. Equivalían a 80 euros de hoy, o a 1.750 euros mensuales. El doble del salario habitual en la metalurgia norteamericana de la época. Y las ganancias de productividad se generalizaron en toda la industria.

John Maynard Keynes predijo en 1929 que, al cabo de cien años, el nivel de vida de los países más avanzados sería entre cuatro y ocho veces superior al de entonces. Lo cual significaba que “el problema económico no es el problema permanente de la especie humana”. Ah, pero al año siguiente estalló la Gran Crisis. La producción había aumentado mucho más deprisa que los ingresos de la mayoría de consumidores. Durante un tiempo, el crédito permitió compensar la diferencia. Luego, las empresas empezaron a despedir. La demanda bajó, las compañías paralizaron sus inversiones y el paro se disparó, hasta afectar a un cuarto de la población activa de EE UU en 1932 y a un tercio en una Alemania exhausta por la Primera Guerra Mundial y por el Tratado de Versalles. Los alemanes eligieron a Hitler en 1933 porque les prometió el pleno empleo.

Entrever el infierno, la barbarie nazi, ayudó a los países a apresurarse a alejarse de él después de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1949 y 1973 fue el momento de los acuerdos salariales y la protección social... y Francia crecía a un ritmo medio del 5,3% anual. Fue una fase de creación de empleo, explosión de profesiones intelectuales, cuadros intermedios y posibilidades de ascenso social. El obrero empezaba una carrera y, al final, esperaba disponer del nivel de vida que veía por la naciente televisión.

No obstante, este tipo de crecimiento, que comportó un mayor confort pero no mayor felicidad, ha tendido a desvanecerse desde 1974, a golpe de crisis financieras cada vez más violentas y entre fuertes subidas del paro, siempre en detrimento de los que tienen menos recursos para salir a flote, y la tendencia se ha acentuado con la globalización. Las desigualdades sociales, mitigadas durante largo tiempo, no hacen más que acrecentarse, estimuladas por la mano invisible del mercado. La tercera revolución industrial (la de la informática, la digital, la de la biotecnología) abre perspectivas de mutaciones tecnológicas inconcebibles hasta ahora y también de cambios sociales angustiantes para muchos. El cambio climático y las amenazas sobre la biodiversidad transforman nuestra mirada sobre el futuro. ¿Ha mutado el crecimiento de hada buena en bruja malvada? ¿Y no es vivir sin crecimiento un remedio peor?

La profecía de Keynes se ha hecho realidad. Entre 1913 y 2013, pese a dos guerras terribles y tantas crisis, el nivel de vida de los países occidentales se ha multiplicado por seis. Sin embargo, no hemos resuelto “el problema económico”.

En perspectiva

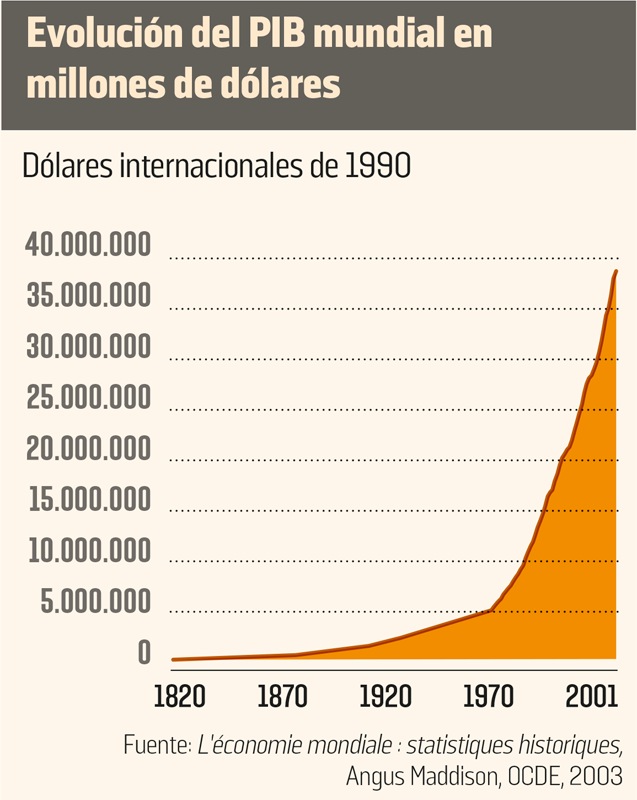

Un lento despegue

Todos los economistas adictos a la cuantificación se han amparado en las series estadísticas que abarcan diversos siglos, reconstituidas por el economista británico Angus Maddison, fallecido en 2010. Sin embargo, estos datos deben manejarse con prudencia. Antes de 1820, son, como lo reconocía el propio Maddison, “indicios y conjeturas”. O, en el peor de los casos, según el profesor de Historia Económica Grégory Clark, “ficciones dudosas tan reales como las reliquias transportadas en Europa durante la Edad Media”.

¿Por qué Inglaterra?

¿Por qué la primera revolución industrial, la del carbón, la del vapor y la de la maquinaria textil, tuvo lugar en Inglaterra y no en China?, se pregunta el historiador Fernand Braudel. Lejos de la imagen de un imperio retrasado y perdido en la burocracia, la China del siglo XVIII contaba con regiones tan desarrolladas como Inglaterra. Las explicaciones más corrientes sobre la divergencia de destinos entre estos dos países sugiere que la sociedad inglesa habría combinado un universo sociocultural favorable a la innovación y al progreso técnico con una mentalidad capitalista precoz. El historiador David Landes subraya también el papel de las instituciones, la libertad y los derechos de propiedad garantizados gracias al régimen de tipo casi parlamentario establecido desde 1688 en Inglaterra con la Gloriosa Revolución, que contribuyó a hacer más seguras las inversiones para la producción de bienes y servicios. A juicio de Karl Pomernz, por el contrario, el triunfo industrial de Inglaterra se debe a dos activos de los que carecía China: la disponibilidad de carbón británico (energía) y el acceso a hectáreas de tierra del Imperio americano que proporcionaban algodón.