Capitalismo sin muros

¿En crisis? Tras el intervencionismo público inicial, el neoliberalismo marca la agenda.

El año1989 terminó con un cambio telúrico, la caída del Muro de Berlín, que tenía gran significación puesto que preanunciaba el fin del comunismo real y el monopolio del capitalismo como único sistema socio-económico en el mundo. Sin entrar en profundidades, ello parecía una fábula. El periodista británico Seumas Milne (La venganza de la historia. La batalla por el siglo XXI, Capitán Swing ediciones) escribió que, desde el punto de vista de la autoestima occidental, 1989 fue un año perfecto: triunfaba la libertad individual y el rival ideológico era derrotado, se retransmitía esta derrota en directo por televisión en medio de la destrucción ritual del símbolo (el Muro) del odiado enemigo en el corazón de Europa.

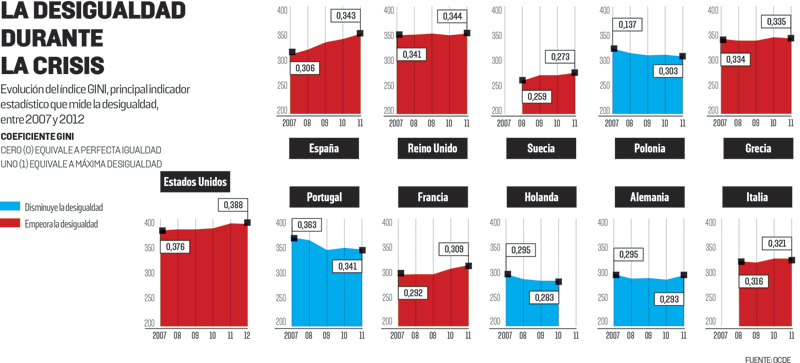

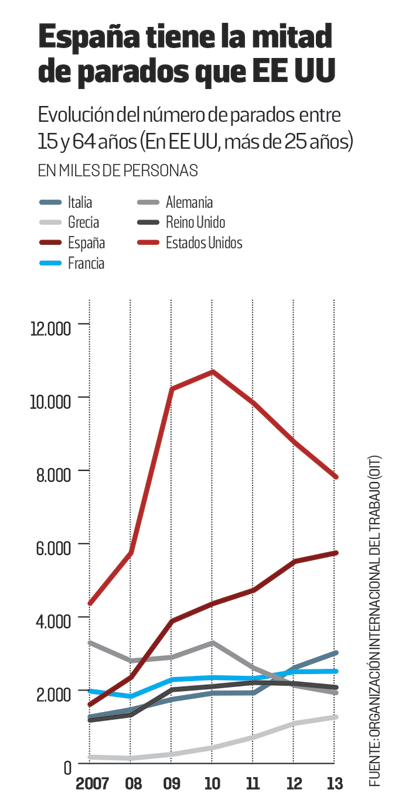

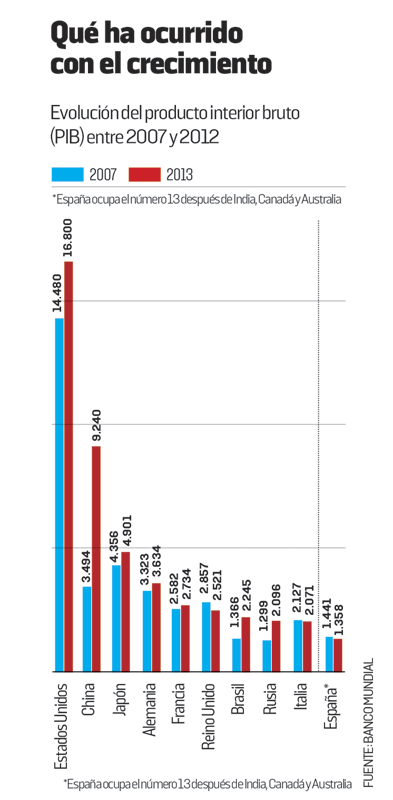

En vez de aplicar otro tipo de socialismo en libertad en la Europa del Este, o un capitalismo de rostro humano en el resto del mundo, los triunfadores —ya sin el contrapeso que había supuesto la existencia de una alternativa— activaron el intento de derribo del Estado de bienestar donde se había conquistado (sólo alrededor de una sexta parte de los habitantes del planeta lo disfrutan, en uno u otro grado) , y en todas partes propusieron una terapia de choque del libre mercado, lo cual provocó, además de crecimiento económico, un incremento exponencial de la desigualdad y enormes bolsas de pobreza y desempleo masivo. Ello se visibilizó, con toda su crudeza, apenas dos décadas después de la caída del Muro cuando el terremoto (motivado por la acción del hombre, no de la naturaleza) que generó ésta, tuvo su primera réplica en la Gran Recesión que comienza en el verano de 2007. El Muro había caído hacia los dos lados y el abuso brutal y permanente provocado por la ausencia de frenos en el sistema triunfador motivó que éste tuviera que cambiar de naturaleza para sobrevivir: de un capitalismo teórico de laissez faire a un capitalismo de Estado real.

Siglo corto, siglo largo

Fue en plena Gran Recesión cuando el historiador marxista británico Eric Hobsbawm hizo la siguiente analogía: el colapso de 2008 es “una suerte de equivalente de derechas de la caída del Muro de Berlín”, cuyas consecuencias han llevado al mundo a “volver a descubrir que el capitalismo no es la solución, sino el problema”. Había sido el mismo Hobsbawm quien mucho antes había descrito el siglo XX como “un siglo corto”, que había comenzado en 1914 con la Gran Guerra y había terminado en 1989 con la caída del Muro y la destrucción del socialismo real. La brutalidad y la extensión de la Gran Recesión que comenzó en 2007, a la que aún no se le puede poner la palabra fin, sugiere que quizá ello tampoco sea así , y que el XX será considerado como un siglo largo que todavía no ha terminado y que contiene en su interior las cuatro crisis mayores del capitalismo: las dos guerras mundiales, la Gran Depresión y la Gran Recesión.

Es lo que defiende, por ejemplo, el economista y sociólogo italiano especializado en economía política Giovanni Arrighi, quien a finales del siglo pasado —cuando todavía no había síntoma alguno de la crisis económica, sino que, por el contrario, el paradigma de la nueva economía, con el final de la teoría de los ciclos, era dominante— publicó El largo siglo XX y pronosticó: “Algo fundamental parece haber cambiado en el funcionamiento del capitalismo durante el último cuarto de siglo. En la década de 1970 se habló mucho de crisis. En la de los ochenta se habló básicamente de reestructuración y reorganización. En la de 1990 ya no estábamos seguros de que la crisis de la década de los setenta se hubiera resuelto realmente y ha comenzado a extenderse la opinión de que la historia del capitalismo pudiera encontrarse en un punto de inflexión decisivo”. Esta opinión se multiplica entre los analistas del largo plazo a partir de 2008.

Con perspectiva histórica, la caída del Muro no sólo supuso la crisis terminal del comunismo realmente existente (en la URSS no sobrevive y China se transforma en ese oxímoron denominado comunismo de mercado), sino una avería considerable en la credibilidad y en la efectividad para arreglar los problemas de los ciudadanos de la otra familia ideológica de la izquierda, la socialdemocracia, de la que todavía no se ha repuesto. La tercera vía de Bill Clinton, Tony Blair y su séquito de adeptos supuso para muchos poco más que una especie de “thatcherismo de rostro humano” y sólo una pátina progresista en el orden mundial. Su abandono de las políticas socialdemócratas tradicionales relacionadas con la fiscalidad, el gasto público y el papel de la inversión pública en caso de necesidad de expandir la demanda, su apoyo casi indiscriminado y acrítico a las privatizaciones de los servicios públicos y al capital privado, sus coqueteos con el poder empresarial en detrimento de los sindicatos (calificados como dinosaurios propios de la edad industrial y no de la sociedad de servicios), su negativa a actuar con radicalidad contra la desigualdad exponencial en el seno de los países, su complicidad con los conservadores en el momento de desequilibrar el binomio libertad-seguridad a favor de esta última, etcétera, deterioraron a la tercera vía como alternativa y están en el origen de la crisis de representación política que se padece hoy en tantas sociedades. Alguien ha dicho que en la etapa post-Muro los conservadores y los socialdemócratas se han parecido a Tweedledum y Tweedledee, los gemelos de Carroll en Alicia a través del espejo, que eran iguales en su apariencia externa, aunque no tanto en su comportamiento. Si las recetas son similares o se distancian sólo un centímetro ideológico, la mayoría prefiere el original que la copia. Así nace el tópico de que la derecha gestiona mejor que la izquierda.

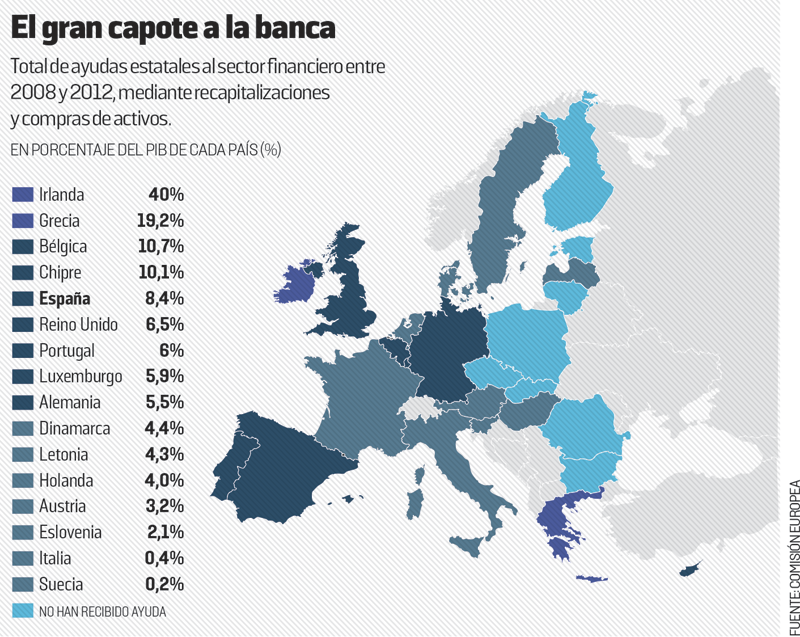

Y llegó la austeridad

Transcurridos 18 años de la caída del Muro y después de casi tres lustros de un ciclo largo de crecimiento económico, a comienzos del siglo XXI se inicia sin preavisos la Gran Recesión, que sacude de nuevo los cimientos del orden internacional y pone patas arriba las certezas que las élites planetarias habían hecho suyas con la revolución conservadora. La Gran Recesión comenzó como un problema inmobiliario en EE UU, trascendió como una gigantesca crisis del sistema financiero cuyo epicentro fue Wall Street, desde donde se contagió a buena parte del mundo; se trató de arreglar transformando la gigantesca deuda privada en deuda pública mediante una sensacional socialización de pérdidas, y se hizo visible para el ciudadano común mediante la reducción de la renta disponible familiar media (empobrecimiento), la transferencia de riqueza y de poder del trabajo al capital (desigualdad) y las políticas de austeridad que pretendían ahorrar en servicios públicos lo que se había gastado en rescate a la banca privada con el pretexto de que ésta conformaba las arterias del riego sanguíneo del sistema y con el argumento de que sin crédito no hay economía. Todas estas características ya estaban presentes antes en parte en la vida cotidiana de los ciudadanos, pero se exacerbaron con la extensión de la crisis económica.

El laissez faire y el Estado

El sistema económico, que ya era global desde la caída del Muro, se salvó del colapso a partir de 2007 con la mayor intervención pública de la historia. Su principio fundamental —que cada palo aguante su vela— sólo se hizo realidad en septiembre de 2008, cuando las autoridades estadounidenses dejaron quebrar al quinto banco de inversión del mundo, Lehman Brothers, tras varios intentos de que fuese adquirido por otros bancos. No deja de ser irónico que en el único momento en que se aplica la teoría del riesgo moral —un banco muere por sus abusos e irregularidades, sin que vengan a recogerlo sus colegas, apoyados en las muletas dinerarias del Estado, para que no haya precedentes— es cuando el capitalismo entra en pánico y todo parece posible de ocurrir.

Vuelven los productos imposibles

No especulemos con ucronías —qué habría sucedido si el Tesoro de EE UU y la Reserva Federal hubieran acudido en auxilio de Lehman Brothers y por qué el tratamiento a este banco fue diferente al del resto de los casos con problemas, que fueron casi todas las grandes entidades norteamericanas—. El hecho es que la intervención masiva en el sector financiero —bancos comerciales y de inversión, aseguradoras, sociedades hipotecarias…— ha mostrado explícitamente que lo que los neoliberales denominan libre mercado no existe. Que tanto la escala de las ayudas públicas como la velocidad de las intervenciones han sido lecciones prácticas del manual del poder que conservan los gobiernos para modelar las reglas del juego en beneficio de unos intereses que ellos representan. Esas reglas del juego se cambian cuando es necesario.

Además, las formas de intervención han sido heterodoxas y diferentes de otros momentos de crisis (véase Esta vez es diferente. Ocho siglos de necedad financiera, de Carmen Reinhart y Kenneth Roggoff, Fondo de Cultura Económica): se han nacionalizado los bancos, pero no se ha tomado el control efectivo de los mismos a pesar de que, siendo estas entidades financieras las principales del mundo y no pequeños bancos locales ni cajas de ahorro medianas, su control hubiera supuesto una nueva herramienta de la política económica. Por ejemplo, para que se abriera el grifo del crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, anémicas de capital circulante.

Las autoridades políticas y monetarias tomaban la propiedad de las acciones de dichas entidades en apuros, pero sin derecho a voto y sin ejercer la capacidad de decisión en la gestión directa de las mismas o en el nombramiento de las cúpulas directivas. Por otra parte, la mayor parte de los ideólogos de los rescates bancarios (y, por consiguiente, a favor de su irremediable nacionalización temporal) han considerado natural que los bancos, una vez saneados, deben volver al sector privado aunque en muy pocas ocasiones han explicado los porqués de esta naturalidad. La cuestión que debatir es la siguiente: si el sistema bancario tiene esa significación vital que le confiere ser el circuito por el que metafóricamente circula la sangre del sistema, lo que impide que pueda quebrar; si algunas de sus instituciones son demasiado grandes para dejarlas caer ya que esa caída tendría riesgos sistémicos; si los peligros de socializar los riesgos y privatizar los beneficios son tan evidentes en coyunturas de dificultad como la que se ha pasado a finales de la primera década del siglo XXI, ¿cuáles son las razones que justifican que sean entidades de naturaleza privada y que, como tal, se consagren en exclusiva a maximizar los beneficios de sus accionistas y, como se ha visto, a tratar mejor que bien a su tecnoestructura superior (se ha rescatado tanto a los bancos como a los banqueros)?

La intervención masiva en la banca significa que las reglas de juego neoliberales cambian cuando se ve necesario

No se toman medidas para luchar contra la recesión, sino para reducir el déficit

Un septenio después de que el sistema bancario mundial pusiera a las economías reales contra las cuerdas y hubiera de ser rescatado —mediante capitalización directa, avales, garantías, compras privilegiadas de sus activos tóxicos…—, poco ha cambiado en su funcionamiento cotidiano, y reaparecen los productos imposibles de controlar que causaron las dificultades extremas y que fueron avalados por los think tanks y las universidades financiadas por los bancos que los hicieron suyos. Se reproduce la explosiva opinión de un tal Donald Westbrook sobre ello: “Sin duda, la Segunda Guerra Mundial habría tenido lugar sin Martín Heiddeger, Carl Schmidt u otros intelectuales nazis, pero no está tan claro que la crisis hubiera ocurrido sin la Escuela neoclásica de Chicago. Chicago ha sido el principal vivero inicial de la teoría financiera moderna, que ha proporcionado inspiración intelectual directa y justificación para la mayor parte de la innovación de los derivados financieros y la negociación de valores automatizados de los últimos 30 años. Chicago fue el padrino intelectual de la moderna titulización y la regulación privatizada, entre otras actividades” (Nunca dejes que una crisis te gane la partida, Philip Mirowski, editorial Deusto).

Desde el inicio de la Gran Recesión, en 2007, el capitalismo global cambió de naturaleza: en la teoría se sigue reivindicando la ortodoxia del libre mercado que ha caracterizado la política económica de la revolución conservadora desde principios de la década de los años ochenta, mientras que en la práctica se rehabilitó el intervencionismo estatal (rescate a los bancos y a algunas industrias, nacionalizaciones temporales, socialización de pérdidas, estímulos selectivos a la demanda en una primera fase…). Esa intervención pública constante impidió que se hundiera el sistema, pero cuando este objetivo estuvo conseguido, el establishment evitó cualquier tipo de política económica que fuera más allá del reflotamiento y ha tratado de rehabilitar el viejo orden: la crisis del mercado —y los fallos del mercado— devino en crisis del Estado —y en fallos del Estado—. La crisis de los bancos se convirtió en crisis de la deuda pública.

La alteración de la agenda política

El resultado es que, además de una gigantesca redistribución inversa de la renta y la riqueza, el establishment ha logrado alterar la agenda política: allí donde había impuestos para corregir el adelgazamiento del Estado de bienestar y responsabilidad de los banqueros en la crisis hoy hay deuda pública y recortes en los servicios sociales. No se toman medidas contra los efectos de la recesión, sino contra el déficit público. Se ha olvidado que ésta era, en lo básico, una crisis del capitalismo y sólo de forma derivada, una crisis fiscal del Estado. Los efectos de la caída del Muro de Berlín persisten.

TEMAS RELACIONADOS: