Crónica de medio siglo de conflictos

Una antología del trabajo de Jon Lee Anderson, maestro de periodistas

La editorial Debate publica en dos tomos una oportuna recopilación de artículos del periodista estadounidense Jon Lee Anderson, maestro de reporteros y testigo de medio siglo de acontecimientos históricos. Tras estrenarse en el oficio en Perú a finales de la década de 19 70, Anderson trabajó como enviado especial en Centroamérica para publicaciones como Life y Time. En 1998 entró en el semanario New Yorker, para el que ha cubierto conflictos en Siria, Líbano, Irak, Afganistán y Angola. Autor de una biografía de referencia del Che Guevara, nunca ha perdido de vista América Latina.

La publicación de esta antología de provocador título —tomado de una entrada de su diario adolescente— es una gran oportunidad de disfrutar del mejor periodismo. El primer volumen reúne crónicas escritas desde diversos puntos del planeta, muchas inéditas en castellano, y el segundo está compuesto por perfiles de figuras como el propio Che, Augusto Pinochet, Fidel Castro, Gabriel García Márquez, Hugo Chávez, Muamar el Gadafi y Juan Carlos I.

Madrid y Barcelona, juntas

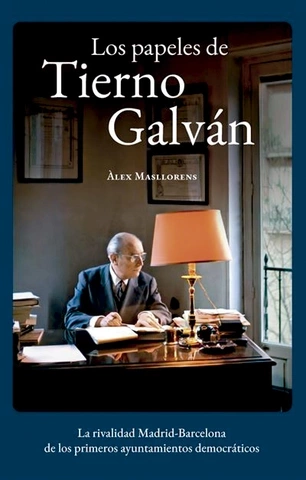

Un libro recupera la figura de Tierno Galván y su sintonía con Serra y Maragall

El Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Catalunya Europa, fundada por Pasqual Maragall, han tenido la magnífica iniciativa de editar este libro, que recupera la figura de Enrique Tierno Galván a partir del archivo personal del primer alcalde democrático de Madrid tras el franquismo, cedido a la Biblioteca Arús.

El libro pone el foco en las relaciones entre Madrid y Barcelona cuando ambas capitales compartían agenda y complicidades, no exentas a veces de retranca, entre el Viejo Profesor y su pares barceloneses, Narcís Serra y Pasqual Maragall. Pero va más allá al abordar dos retos de la Transición: el gobierno de las ciudades con las arcas vacías y colosales déficits sociales y el proceso de unidad del socialismo. El autor fue militante del PSP de Tierno y luego persona de confianza de Maragall: las mejores manos para este libro.

La protesta y la queja en la democracia

Un valioso análisis del aumento de las movilizaciones ciudadanas en el mundo

La protesta y la queja forman parte fundamental de las democracias. Una primera constatación es que cada vez hay más reivindicaciones por los abusos de los poderes económicos o la desatención de los gobiernos. Este tipo de manifestaciones son cada vez más necesarias para hacer reaccionar a las autoridades y solventar las deficiencias de los sistemas democráticos. Mucho más difícil y complejo, sin embargo, es definir y comprender la queja.

Joan Vergés Gifra, profesor de Filosofía Moral de la Universidad de Girona, ha escrito una valiosa y útil reflexión sobre las consecuencias de ambas formas de expresión ciudadana. Así, apunta el notable crecimiento de las protestas en nuestro país y en el ámbito internacional. Según el Ministerio del Interior, en 1994 se notificaron en España 10.902 manifestaciones, y en 2018 el número aumentó hasta las 53.726. Tomando como referencia los datos del libro World Protests: A Study of Key Protest Issues in the 21st Century, el autor analiza el aumento de las protestas en el mundo.

El libro incluye algunas acciones tan significativas como la Primavera Árabe, el 15M, el #MeToo, el Procés catalán y el Black Lives Matter. Y destaca la huelga general contra liberalización de la agricultura en India en 2020, en la que participaron 250 millones de personas, la movilización más grande de la historia.

Vergés realiza una triple caracterización de los motivos de la protesta: desigualdad socioeconómica, la percepción de que esta situación causa un perjuicio y el entendimiento de que esta desigualdad es injusta. El autor reflexiona sobre el papel de los activistas y la desobediencia civil de la mano de historiadores como Howard Zinn y juristas como John Rawls y Donald Dworkin. Inspirado por Albert Camus, cree que no hay nada más democrático que protestar. Vergés admite que hablar de la queja es más difícil, pero proporciona muchas pistas para profundizar en el tema.

Montes y ríos para leer el mundo

A Franco le venció la geografía que mantuvo vivas lenguas e identidades regionales", dice Tim Marshall

Hoy, cuando el mundo sin comunicaciones casi instantáneas por Internet es un vago recuerdo de generaciones veteranas y los drones se pasean sobre nuestras cabezas, llega (de nuevo) Tim Marshall para recordarnos hasta qué punto las cadenas montañosas, los ríos, los desiertos, los mares y los recursos naturales ayudan a comprender lo que sucede a nuestro alrededor. La tecnología acorta distancias, pero a nadie se le ocurre ir a la guerra, o simplemente elegir amigos o enemigos, sin tener un mapa a mano.

El periodista británico ya dio algunas pistas para entender algo de la compleja geopolítica a través de una decena de mapas en Prisioneros de la geografía. Ahora, en El poder de la geografía, ahonda en la influencia del contexto en las decisiones que toman las personas y sus dirigentes políticos.

Este reportero especializado en información internacional, que ha sido corresponsal de la cadena Sky News y ha cubierto múltiples conflictos para distintos medios, aporta 10 reflexiones sobre nueve países y, como colofón, el espacio, en fase de exploración y colonización.

Explica, por ejemplo, cómo una gran presa y la mayor central hidroeléctrica de África pueden ayudar a Etiopía a dejar atrás siglos de pobreza y violencia étnica, a la par que otorgar a este país sin salida al mar una llave que condiciona la economía en el desértico Egipto, donde la población vive en las orillas del Nilo.

Entre EE UU y China

Mirando el mapa se entienden mejor también los dilemas en que vive Australia, cuya ubicación y aislamiento dificultan una invasión, pero, a la vez, fuerzan a establecer vínculos comerciales con territorios remotos y requieren de una armada fuerte que garantice rutas marítimas abiertas. Su Gobierno mantiene los lazos defensivos con EE UU, mientras que el auge de China —al norte— y el naciente orden multipolar la tientan a un diálogo constructivo complicado con Pekín, pensando en su economía.

Cuanto más lejos, más fácil es verlo. A la vez, resulta inevitable la sensación de simplificación a medida que la lupa se acerca. El libro incluye un capítulo sobre España, donde el autor incide en cómo la geografía también tiene que ver con la dificultad de aglutinar, pese a la antigüedad del Estado, los distintos territorios. Marshall señala que la forma más eficaz de defender España por el norte sería bloquear las estrechas rutas a ambos lados de los Pirineos, por el País Vasco y Cataluña, por lo que "Madrid no quiere ni imaginar que esté bajo control de un Estado catalán o vasco independiente". En la misma línea, asegura que a Franco "le venció la geografía que había mantenido vivas las lenguas e identidades regionales durante tanto tiempo", frente a su intención de crear una España homogénea. Las dificultades para transportar bienes y personas por montañas y ríos son un factor que ha frenado un Estado fuerte y centralizado, y más habiendo colocado la capital en el centro.

En favor del autor cabe subrayar su insistencia en "no ser determinista". Solo pone el foco en el peso de una variable a menudo olvidada, aderezada de historia. Es, sin duda, su interesante aportación.

La revolución son los cuidados

Traducción al castellano y catalán de la obra esencial de Joan C. Tronto

Los cuidados han ido entrando, con mucho esfuerzo y gracias al empuje de la economía feminista, en la agenda del debate político y económico, pero en el mejor de los casos como si se tratara apenas de una partida de gasto para completar el estado de bienestar. Sin embargo, la carga política y filosófica asociada a los cuidados es más profunda y va a la raíz misma de la democracia.

La editorial Raig Verd-Rayo Verde y la filósofa Iris Parra hacen una aportación extraordinaria al debate de la centralidad de los cuidados en una democracia traduciendo al castellano y catalán la obra de la politóloga de la Universidad de Minnesota Joan C. Tronto, incluido este breve pero esencial ensayo de 2015.

Asumir la “ética de los cuidados” en la línea que tan brillantemente expone Tronto no solo supondría una mejora para la vida de mucha gente; sería la revolución.

Apreciar el valor de la libertad

Una semblanza de la dictadura franquista dirigida a las nuevas generaciones

Una encuesta reciente de 40dB para El País y la Cadena SER arrojaba datos muy preocupantes sobre la caída del apoyo a la democracia en la sociedad española. Uno destacaba por encima de los demás: el 25% de los hombres de entre 18 y 26 años opinaba que, en "algunas circunstancias", el autoritarismo puede ser el mejor sistema. En un contexto de creciente apoyo a las opciones de extrema derecha —amplificado por las redes sociales—, no puede ser más oportuno un libro que explica a las personas más jóvenes de manera sencilla y directa quién fue Francisco Franco y cómo se las apañó para estar casi 40 años en el poder.

Sin deseo de revancha, pero arrojando luz sobre las atrocidades de la dictadura, el periodista José Antonio Martínez Soler y su hijo Erik —casualmente nacido en 1978, el año de la Constitución— abogan por un país sin miedo, consciente del valor de la libertad y respetuoso con las urnas. Es un libro a medio camino entre la crónica histórica y la biografía familiar con el que los autores, en sus propias palabras, quieren “ayudar a comprender más que a juzgar”.

Andalucía, objetivo de los megafondos

Cómo la financiarización de la economía agrava la dependencia exterior de la mayor comunidad de España

En los últimos 15 años los fondos de inversión especulativos se han lanzado a comprar fincas y empresas del sector primario y agroindustrial en todo el mundo. Entre ellos se encuentran el estadounidense Nuveen y el fondo de pensiones canadiense PSP, grandes propietarios de tierras de cultivo que están realizando operaciones en el sur de Portugal, Extremadura y Andalucía.

Es la versión moderna del carácter extractivo que secularmente ha dominado el capitalismo en Andalucía, un fenómeno que analiza Óscar García Jurado en este libro bien documentado que explica el conflicto entre el capital y la vida en el particular desarrollo de la economía andaluza. Es una historia condicionada por elevado peso de la agricultura, que le ha supuesto desempeñar un papel subalterno al servicio de otras economías. La financiarización global de la economía ha agravado la dependencia exterior de Andalucía con una presencia creciente de los megafondos de inversión

Retrato de oligarcas

Un libro que busca poner “cara y ojos” a las familias más ricas y poderosas de España

El periodista Fonsi Loaiza pone el foco sobre “los grandes capitalistas que no se presentan a las elecciones, pero tienen más poder que el presidente de Gobierno” y el resultado es un documentado trabajo sobre las familias más ricas y poderosas de nuestro país. Son todos los que están y no están todos los que son, pero sí que se incluyen los que más poder atesoran.

Loaiza los expone a la luz del lector y recuerda que una dependienta de Zara tendría que trabajar 4,5 millones de años para acumular la fortuna de su propietario, Amancio Ortega, entre otros ejemplos.

A su juicio, hay una continuidad entre la forma de hacer negocios en las cacerías del franquismo y el palco del Bernabéu. Se esté de acuerdo o no con sus reflexiones, el trabajo es útil para conocer quiénes son y qué relaciones mantienen entre ellos y con el mundo de la política, las finanzas y los medios esos oligarcas, que preferirían no verse retratados.

El poder de la megamáquina

Un recorrido por 5.000 años de historia en busca de los patrones del poder occidental

Este libro del escritor alemán Fabian Scheidler ha entusiasmado a algunas de las figuras de la izquierda global alternativa, desde Noam Chomsky hasta Vendan Shiva, pasando por Jean Ziegler, y es comprensible, puesto que reúne los ingredientes para ello: en poco más de 400 páginas expone una historia omnicomprensiva de la humanidad en los últimos 5.000 años, que aspira a explicar los patrones que sostienen el poder occidental en el mundo y que, en opinión del autor, han llevado al planeta al borde del abismo.

La metáfora empleada para ese largo recorrido es la de la “megamáquina”, capaz de conseguir las proezas más asombrosas, pero siempre para servir en última instancia su propósito de dominación. Según el análisis del autor, la megamáquina dispone de tres patas entremezcladas, que califica como “tiranías”: la violencia armada, el poder económico-social y el ideológico. El resultado de todas ellas deriva en una “cuarta tiranía”, a la que llama “pensamiento lineal”, que “se basa en el supuesto de que el mundo [y los seres humanos] se comportan según leyes calculables de causa y efecto y, por tanto, es controlable”.

La eficacia de la megamáquina se sustentaría en la imposición de este “pensamiento lineal” —la verdad única, de origen seudoteológico—, que facilita tratar a las personas como autómatas. Liberarse de la dominación requiere, por tanto, derribar antes los mitos sólidamente instalados en el imaginario colectivo para poder insuflar vida, pensamiento crítico y rebeldía a la ciudadanía. A ello aspira contribuir el autor con este libro —interesante, pese a algunos pasajes de trazo grueso y a la visión acrítica de algunas experiencias—, que trata de ofrecer también un horizonte de alternativas posibles para no sucumbir a la propaganda de que no hay nada que podamos hacer.

Precios 'low cost' sociedad 'low cost'

Las capas medias de la sociedad se empobrecen en medio del despilfarro y el consumo banal

Hubo un tiempo en el que floreció la civilización minoica en Creta y otro en el que esta desapareció. Lo mismo podríamos decir de otras tantas, pasto de guerras, enfermedades o cataclismos naturales. Como ellas, también nuestra cultura ha conseguido dibujar la figura de un palo de hockey, el llamado stick, en el caso de Occidente mediante un brusco desarrollo económico y social, producido en apenas dos siglos y tras miles de años de escasez para la mayoría de la población. Ahora, se enfrenta a un escenario de inseguridad e incertidumbre marcado por una larga lista de riesgos y retos urgentes: del cambio climático al incremento de la desigualdad, pasando por el desmantelamiento del estado de bienestar y la desinformación. En este contexto, las clases medias, encumbradas especialmente después de la Segunda Guerra Mundial como protagonistas de un nuevo orden que engulló a parte del proletariado y que se acostumbraron a una nutrida cesta de la compra y a la vivienda en propiedad, al coche y a las vacaciones con viaje, se desmoronan. Los progresos salariales se ven superados por las alzas de precios, especialmente tras la gran crisis financiera de 2008, sobre las que llovió la pandemia y la guerra en Ucrania.

Excesos

Con una propuesta que combina historia, sociología, economía y marketing, el periodista y profesor Josep-Francesc Valls, durante unos cuantos años catedrático del departamento de de Dirección de Marketing de Esade y ahora en la Pompeu Fabra, alerta de los efectos del modelo económico y social que llenó de confort a una parte importante de baby boomers. Porque los excesos de un consumo voraz, el despilfarro en la producción, la espada de Damocles medioambiental, la sobreexplotación de materias primas contaminantes y el propio sistema democrático los tienen.

El libro de Valls, que reclama un indicador alternativo al PIB que recoja el bienestar y la riqueza común, explica de forma condensada y amena cómo se configuraron las clases medias, cómo reinaron impulsadas por socialdemócratas, democristianos y liberales, y cómo han ido descarrilando hasta la depauperación del segmento medio-bajo.

El efecto stick toca muchos palos: desarrollo y evolución del marketing, impacto de la inteligencia artificial en el empleo, polarización social, binomio de "impuestos a cambio de servicios", pérdida de poder adquisitivo, costes ambientales... al fin y al cabo, todo está interconectado. Los aspectos en los que más profundiza, y que resultan especialmente interesantes, son los que explican el papel del precio de los productos con relación al empoderamiento de las clases medias: el nacimiento del low cost y su expansión al conjunto de sectores y a lo largo del tiempo (la esclavitud de los descuentos permanentes, la irrupción de las marcas blancas), así como la transformación del modelo de negocio de los comercios al calor de la digitalización, con la consiguiente personalización de la publicidad, el valor de los datos y la plataformización. Por cierto, la experiencia del cliente online no ha ido a mejor.